日本茶、緑茶と言えばこの煎茶のことをイメージされるのではないでしょうか。

でも煎茶と言われて意外とどんなお茶なのかいまいちよくわからないって方、意外と多いです。

日本茶なのか緑茶なのか煎茶なのか、、、、

そして煎茶のなにがいいのか、、、

そんな疑問にお答えします。

日本のお茶の代表ともいえるこの煎茶は、飲まない理由がないのではないかというほど素晴らしい飲み物になります。

味や香りはもちろんのこと、栄養価の高さや健康効果の数まで、いいところを探せばきりがありません。

今回は煎茶(浅蒸し煎茶)どんなお茶か、淹れ方、おすすめの産地などをご紹介します。

浅蒸し(普通蒸し)煎茶

まず煎茶とは、日本茶の一つで緑茶の一つになります。

日本茶の中に緑茶があり、緑茶の中に煎茶があります。

一度淹れた茶葉から、二煎、三煎と数杯のお茶が飲めるということから、煎が利くお茶、煎茶となりました

その煎茶にも、浅蒸し煎茶(普通蒸し煎茶)と深蒸し煎茶に分かれます。

本日は浅蒸し煎茶についてお話します。

深蒸し煎茶については下記の記事をお読みください。

日本茶の代表各

浅蒸し煎茶は緑茶の代表格で、このお茶から様々なお茶が生まれました。

生まれたという表現は大袈裟ですが、このお茶をもとに別のお茶の製法が確立したり、

浅蒸し煎茶を作る過程で産出された出物などからまた別の種類のお茶が生まれたりと、

浅蒸し煎茶を中心にあらゆる緑茶が生産されます。

製法で言えば、深蒸し煎茶や玉露茶などがあります。

出物を再加工したお茶は芽茶や茎茶、ほうじ茶もこれに当てはまります。

健康効果に優れた飲み物

浅蒸し煎茶はお茶の健康成分をバランスよく摂取することのできる優れたお茶になります。

有名な成分と言えばカテキンではないでしょうか。

このカテキンは、抗菌作用、感染予防、がん予防、血圧、生活習慣病から虫歯予防までありとあらゆる健康効果を発揮します。

また、集中力向上からリラックス効果まで、飲まない理由が見つからないというほど優れた飲料です。

もちろん、緑茶であれば浅蒸し煎茶はに限らずカテキンを摂取できるものも多くありますが、まずは浅蒸し煎茶を知ることがお茶を知ることではないかと思います。

滋味

お茶の香りや渋味、苦味といった素材本来の味のことを滋味と言います。

浅蒸し煎茶はこの滋味が非常にわかりやすいお茶になります。

お茶本来の香りは、産地や品種の違いだけではなく、農家さんの栽培方法の違いやそのこだわりが大きく反映されてくるのです。

お茶を一口飲めばそのお茶がどれだけ大切に育てられたかがわかります。

浅蒸し煎茶の淹れ方

浅蒸し煎茶はうま味、渋み、香りを活かして飲むお茶です。

淹れたお茶は透明で、緑色から山吹色(黄色)のものまでたくさんの色があります。

茶葉は細長く形がしっかり残っているのが特徴です。

温度や抽出時間によって味や香りがすごく変わります。

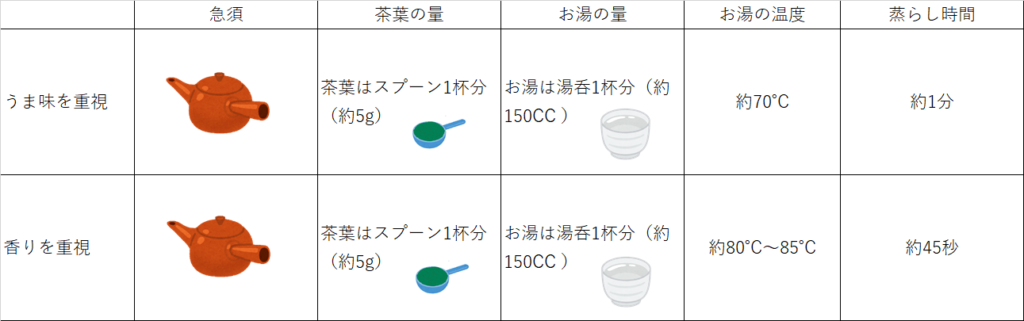

おおまかに、二つの淹れ方があります。

・うま味や甘味を重視した低温で淹れる方法

・香りと渋みを重視した少し高温で淹れる方法

お客さんの好みに合わせて味を変えることが出来るお茶です。

淹れ方 香りを重視した方法

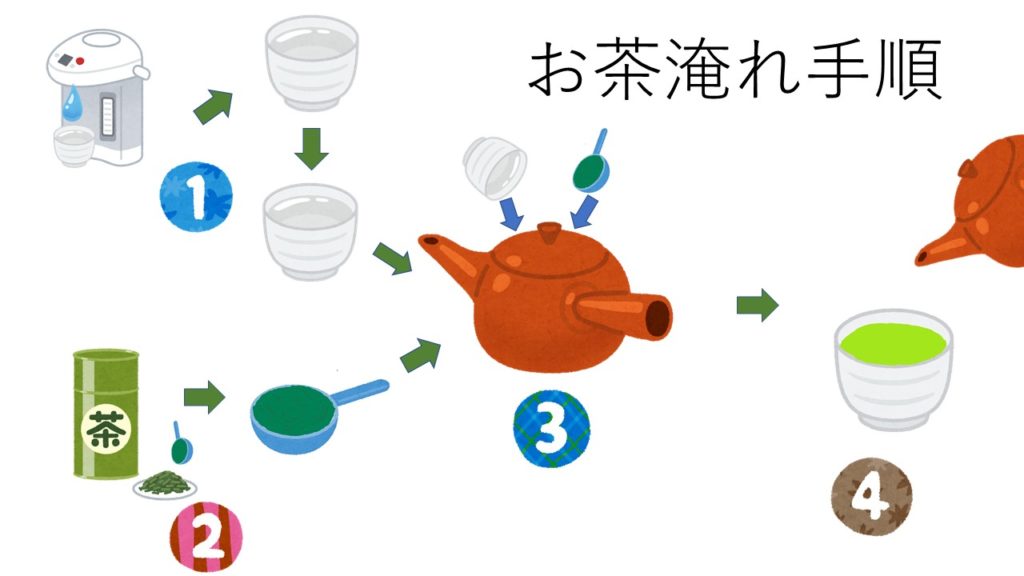

1:ポット又はやかんから湯呑にお湯を注いでおいておく

※ポイントは少し多めに入れること

2:茶葉を約5g計量する カレースプーン1杯分が約5g

3:1のお湯と2の茶葉を急須に入れる

4:約45秒蒸らし、湯呑に注ぐ

※ポットから湯呑にお湯を入れることでお湯の温度が下がる。

お湯は常温の陶器に入ると約10℃温度が下がるため、一度湯呑に入、急須に入ることでさらに10℃下がるのでお湯の温度は約80℃になる。

お茶がお湯を吸うので湯呑へのお湯は気持ち多めに入れておく

湯呑を2杯分淹れたら2人分淹れられます。

淹れ方② うま味、甘味を重視した方法

手順1:ポット又はやかんから湯呑にお湯を注いでおいておく

※ポイントは少し多めに入れること

手順2:茶葉を約5g計量する カレースプーン1杯分が約5g

手順3:1のお湯と2の茶葉を急須に入れる

手順4:約45秒蒸らし、湯呑に注ぐ

※ポットから湯呑にお湯を入れることでお湯の温度が下がる。

お湯は常温の陶器に入ると約10℃温度が下がるため、一度湯呑に入、急須に入ることでさらに10℃下がるのでお湯の温度は約80℃になる。

お茶がお湯を吸うので湯呑へのお湯は気持ち多めに入れておく

湯呑を2杯分淹れたら2人分淹れられる

お湯の温度が高いと香り、低いとうまみ

2つの淹れ方のポイントはお湯の温度の違いです。

お湯の温度が高ければ香りが協調され、低いと味がよくなります。

お湯の温度が高くなればなるほど抽出時間が短くなります。

その関係で、二つの淹れ方の抽出時間が違います。

水出しもおすすめ

煎茶は水出しも非常にお勧めです。

テアニン(うまみ成分)の抽出がよくなり、甘味とうまみが非常に強くなります。

カフェインの抽出が大幅に抑えられるので、寝る前に飲んでも睡眠にあまり影響が出ません。

1:お茶ボトルにお茶を10gを入れる

2:冷蔵庫に一晩おきます

浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶、あなたはどちら派?

浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶は青殺の際の蒸し時間が違うだけでここまで違いが出るのかというほど味も見た目も変わってしまいます。

どちらも魅力的でおいしいお茶ですが、中にはどちらかを好んで飲まれる方もいらっしゃいます。

両方ともの違いを知ってあなたの好きなお茶を探す参考にしてください。

浅蒸し煎茶

見た目:水色は透明

色合い:薄い褐色~黄緑色の間ぐらい

甘味、うまみ、渋味、苦味、香りのバランスがよく、風味は透明感があり、植物由来の香りを感じやすい。

浅蒸し煎茶(普通蒸し煎茶)は香りのお茶

浅蒸し煎茶(普通蒸し)は香りとお茶本来の味を楽しみたい方にお勧めです。

渋味や苦味もありますが、生野菜を食べる感覚で素材本来の香りや味を楽しめるお茶です。

淹れ方によって味の変化が大きいのも特徴です。

お茶の品種や、生産地域の特徴も出やすいため、嗜好品としてお茶を愉しむ方にもおすすめです。

浅蒸し煎茶

深蒸し煎茶

深蒸し煎茶

見た目:水色は不透明

色合い:深い緑色

甘味やうまみを強く感じられ、まろやかな味わい。苦味と渋味は控えめ。

深蒸し煎茶は味のお茶

深蒸し煎茶は苦味、渋味が抑えられ、お茶が苦手な方も飲めるぐらいまろやかで飲みやすいです。

見た目もよく、色鮮やかな緑色をしているため、来客のお茶としても喜ばれます。

淹れる際のお湯の温度による味の差があまりないので、淹れやすいおちゃであることも魅力です。

味が安定しているため、子供でも飲みやすいお茶です。

地域による味の違い

浅蒸し煎茶は地域や品種による香りや味の違いが顕著に出るお茶です。

これを滋味と言います。

品種に関しては別の記事で紹介します。

今回はお勧めの地域のお茶をいくつか紹介します

朝宮茶:滋賀県

滋賀の標高300~400mの場所で栽培される【天空のお茶】と異名が付くお茶です。

1200年以上の歴史を持つ古くから作られているお茶は、透明感のある高貴な香りが特徴的です。

この香りは他の地域では味わうことのできない標高と歴史が生んだたぐいまれなるお茶であります。

霧島茶:鹿児島県

宮崎県との県境にそびえる霧島山麗に育つお茶です。

鹿児島茶特有の甘味と、深みのある香りがお茶好きの舌を唸らせます。

川根茶:静岡県

お茶どころ静岡県は川根茶を紹介します。

川根茶は手摘みのお茶を今も生産している数少ない地域です。

一枚一枚丁寧に摘まれたお茶は大きさや形が均等で、淹れたお茶の味もとてもきれいで一切の無駄がありません。

山間の地域にあたるため、味も香りも繊細でありながらしっかりとした甘味やうまみ、渋味も程よくあります。

手摘みの浅蒸し煎茶なかなか出回らないため価格も少し高くなりますが、その価値は大いにある一品で間違いありません。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

い茶が好きな方、お茶を好きになりたい方は必ず通る道だと思います。

特にこだわりが出てきたらいろいろな産地や品種を試したくなり、楽しむことに終わりがなくなります。

栄養価も高く、飲まない理由が見つからないほどです。

いろいろなお茶を飲んであなたのお気に入りのお茶を探してみてください。

素晴らしきティーライフを。

コメント