お茶淹れを覚えようと思っているのですが、ちょっと難しそうだし、手間がかかりそうで躊躇しています、、

簡単な方法や手間のかからない方法はありますか?

お茶淹れはお湯の準備とお湯の温度管理が出来れば、ほんっとうに簡単になります!

正直これさえ解決できれば何の壁もなくなります。

急須で淹れようがティーバッグで淹れようが関係ありません!

そしてこのお湯問題、解決できます!

70℃、一冷まししたお湯をいかに素早く楽に準備できるか、それがすべてではないでしょうか。

今日のお話

・まず初めに知ってほしいこと

・お茶淹れが簡単になる

・熱湯でもお茶を淹れる?余談

・お茶淹れに必要なもの

それでは行ってみましょう。

まず初めに知ってほしいこと

そしてなぜ昔はお茶が良く飲まれていたのか

お茶は歴史と共にあり、昔の日本人の生活には欠かせないものだった

お茶は中国から日本に伝わり、海外の珍しいものとして各時代の位の高い人が飲むものでした。

お茶は権力の象徴であり、強さの証でもありました。

江戸時代以降徐々に一般庶民にも広がり、戦後は輸入品の大半を占めるほどの日本の特産品となっていたのです。

そんなお茶は日本全国どこの地域でも生産されるほど日本全土に広がっていました。

何故お茶を飲む家庭が減ったのか

昔は2世帯、3世帯が一緒に暮らす家が普通でした。

そんな家では常にポットにお湯を沸かし、誰かがお茶を淹れて毎日飲んでいました。

私の母も、父と結婚した当初から毎日お茶を淹れていて、今でもそれを続けています。

ところが核家族が増えた現代は、ポットの準備はおろかお茶を飲む機会も圧倒的に減っているのです。

子供のころにお茶を飲んだことがないという人も多いのではないでしょうか。

お茶を飲む家庭が減った大きな原因はこれです。

他にも理由はたくさんあります。

・飲み物の多様化で、コーヒーや紅茶、清涼飲料水など選択肢がたくさんあること、

・家に急須がない

・お茶を飲む機会がなかった

などです。

逆に言えば、お湯さえあればお茶はとっても簡単に淹れることが出来ます。

お茶淹れが簡単になる

淹れ方の結論

手順急須

・茶葉を急須にティースプーン山盛り1杯(2g)、カレースプーン山盛り1杯(5g、濃いめが好きな人)

・お湯は70℃

・お湯を急須の半分入れる

・1分後に注ぐ

茶葉の軽量はスプーンなので必要ありません。

お湯の温度管理は電気ケトルでOKです。

蒸らし時間は1分です。

ティーバッグ手順

・ティーバッグ1つをマグカップに入れる

・熱湯か80℃

・マグカップの8割ぐらいお湯を入れる

・熱湯の場合は2分、80℃の場合は2分半おいてティーバッグを少し振りながら取り出す

急須の手順を解決

1:茶葉を計量する

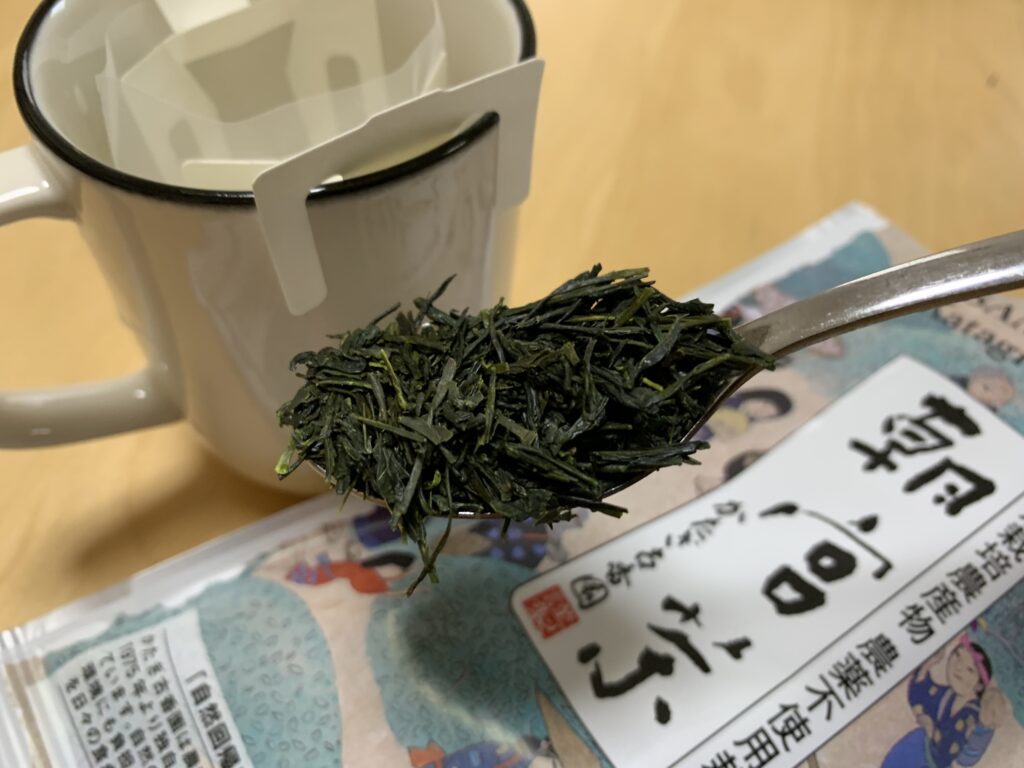

茶葉を計量するときは、ティースプーンかカレースプーン山盛り1杯を入れます。

見た目としては急須の底が茶葉でうまるぐらいです。

底が埋まるというのは、中心が山盛りにならずに急須の底部分が見えなくなる程度です。

ちなみにカレースプーン山盛り1杯は少し濃いめに出ます。

好みの問題ですが、味がしっかり出るため私は5gで練習してきました。

2:お湯を準備する

緑茶と言えば、一冷まししたお湯です。

そもそも一冷ましってどれくらい?とか思いますし、

仮に70℃や80℃と言われても、温度計がないと正確に測れないですよね。

日本茶インストラクターがケトルを使うなんて言ったら怒られるかもしれませんが、お茶淹れで大切にするべきところは楽しく淹れられるかだと思います。

最近のケトルは非常に便利です。

そのうえデザインまでいいとなれば何も言うことはありません。

お湯の温度をゆっくり調整するのはお店の人やプロに任せて、自宅では手間なくおいしいお茶を飲みましょう。

でも一応自宅でケトルがない時の調整方法も説明はしておきますね。

マグカップを使って調整する

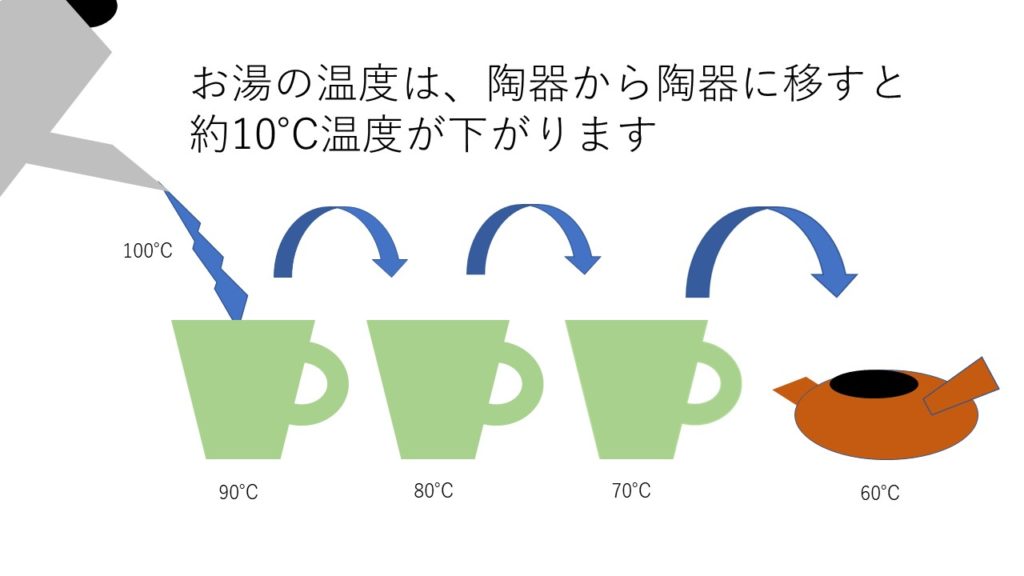

温度調整の方法です。

お湯は、マグカップなど陶器から陶器へ移すたびに約10℃温度が下がります。

この移し替える回数でお湯の温度を調整します。

下がる温度は季節や陶器の質にもよりますが、

注いでから約20秒ほどで次の陶器に移すのが平均的です。

是非活用してみてください。

電気ケトルを使うにしても、上記の方法でお湯の温度を調整するにしても、あとは急須にお湯を入れて1分後に湯呑やマグカップに注ぐだけです。

とても簡単ですね!

手間3:時間を測る

結論から言うと、時間は測らなくて大丈夫です。

1分たったら急須から注いでください。

難しいことは考えず最初は1分でと覚えてください。

もしお茶の味が少しでも濃かったり薄かったりすれば時間を少し調整してみましょう。

その時の目安は前後に10秒、つまり、50秒なのか1分10秒なのかで調整してみます。

慣れてくれば急須の中の茶葉を見れば注ぎ時かどうかがわかります。

お茶の抽出時間というのはあくまでも目安です。

大切なのは内容成分がどれだけ抽出されているかで、その割合は茶葉の開き具合と概ね比例しています。

なので、本来時間を測る必要はなく、慣れれば急須内の茶葉の様子を見ればわかります。

これに関しても下の記事で詳しく解説しております。

そもそもお湯を使わない

熱いお茶が苦手な方や暑い日におすすめなのが、こちらの冷茶です。

冷茶には冷茶ボトルを使う方法もあるので、合わせてご紹介します。

手順 急須の場合

1.急須にカレースプーン2杯分ぐらいの茶葉を入れる

2.水を急須の半分ぐらい入れる

3.およそ1分半ぐらい(開き具合約70%)で湯呑に注ぐ

お茶はお湯で淹れるイメージですが、水でも十分美味しく淹れることができます。

ただし、茶葉の量が少し多めに必要なので、そこだけ注意してください。

手順 冷茶ボトルの場合

1.ボトルにカレースプーン2杯分ぐらいの茶葉を入れる

2.水を入れる

3.冷蔵庫で1~3時間ほど放置する

冷茶の場合はペットボトルなどでも代用できますが、茶こしが必要です。

下のボトルは茶こし不要なので便利です。

ちなみに僕は、500mlのペットボトルを使って冷茶を作っていました。

手順1:茶葉5gを入れます。(入れにくいので注意)

手順2:水(水道水でもOK)を満タンまで入れます

手順3:冷蔵庫で2~3時間放置で完成

ただし、コップに注ぐときは茶こしが必要なのでそこだけは注意してください。

それさえクリアできれば低コストで冷茶が作れます。

冷茶ボトルでもペットボトルでもとにかく簡単なので是非やってみてください。

熱湯でもお茶を淹れる?余談

余談ですが、緑茶を淹れる時、熱湯を使っても大丈夫です。

それでいいの?ってなるかもしれませんが、本当です。

お茶淹れに大切なポイントとしてお湯の温度はよく説明されますが、

それはあくまでも【お茶のうま味】を引き出すために言われています。

一般的に一番おいしいと言われるお茶が抽出できる温度なんですね。

実はお茶の中には香りを強調させた方が良かった、少し苦味があったほうが良いというケースもあります。

つまり大切なのは、うま味を出すことではなく、抽出成分のバランスをとって美味しく淹れることなのです。

ただし、熱湯をうまくコントロールして淹れるのは慣れが必要です。

一応手順としてお伝えするとすれば、急須の場合、熱湯を注いで20秒後にカップに注ぎ始めることです。

ティーバッグなら1分で一度味見してみてください。

この場合風味としては香りと苦味が少し強くなります。

全体的にスッキリしていておいしいです。

お茶淹れに少し慣れてきたら一度試してみてください。

お湯の温度管理についてはお茶だけでなく実はコーヒーも重要なんだ。

温度の変化で成分の抽出量が変化する、そしてそのバランスで味や香りが変化するんだ。

お茶に熱湯を使うと、香りを強調した風味になる。

逆にコーヒーも熱湯を使わず80℃ぐらいのお湯を使うと甘味やもっと複雑な風味を楽しめるんだ。

手間4:洗い物が増える

洗い物に関してはどうしても避けられないのですが、急須などの陶器は洗剤を使ってはいけないので、水洗いだけで大丈夫です。

茶こしや茶こし部分付着した細かい茶葉は歯ブラシなどで落とします。

お茶淹れに必要なもの

お茶淹れに必要な道具、急須と電気ケトルとお茶、この3つだけです。

急須

急須はこちらがお勧めです。

私自身がずっと使っているものと全く同じです。

今使っているものは7年使っています。

理由

・茶こしがステンレスのものや、取り外せるタイプは茶こし自体が消耗品であり取り換えが必要になるため。

・洗うのが楽

とは言え急須は見た目が大事という方はこの限りではありません。

あなたが使いたい急須が一番いいので、ピンとくるものを探してみてください。

電気ケトル

一度使ったらやめられなくなります。

お茶はどうしてもお湯の温度は避けて通れません。

その温度管理さえ解決できればお茶淹れのハードルがうんと低くなります。

お茶

当サイトでいろいろなお茶を紹介していますが、その中でも飲みやすいお茶です。

私自身も朝のお茶に使ってます。

先ほど説明した手順でお茶を淹れてみてください。

これまでのハードルがかなり低くなると思います。

やってみると意外と簡単ですし、楽しくなってくると思います。

ちなみに上記の写真にあるように、私自宅でティーフィルターを使うことがあります。

急須が自宅にない場合はこのティーフィルターがとても楽ちんです。

蒸らし時間は1分半ぐらいがお勧めです。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

お茶淹れの一番高い壁、お湯の温度管理については解決できたでしょうか。

温度管理についてというより、70℃のお湯をいかに素早く楽に準備できるかが問題でした。

私自身もこの問題は長く向き合ってきました。

結局電気ケトルが方法としては一番です。

厳密に言えばもっとこだわるべきところもありますが、それは慣れてきたときや、もっとお茶淹れを追求したい時で大丈夫です。

慣れてくるとお湯を入れた器を触るだけで温度が分かるようになります。

とにかくまずはお茶を飲んでお茶を好きになること、お茶淹れが実は楽ちんだと気づくことが大切です。

それではよきティーライフを。

わずか0.8%しか生産されていない幻の日本茶

お得にお買い物

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/506e19fa.68df66ae.506e19fb.19d4a0af/?me_id=1367534&item_id=10000386&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoplus%2Fcabinet%2F06509553%2Fintastingkettle%2Fimgrc0113820544.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ed4616b.7f4c3c8d.4ed4616c.802f6f8e/?me_id=1254967&item_id=10021179&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcast-hm%2Fcabinet%2Fyamakiikai%2Fm202.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ed75d5d.76e35773.4ed75d5e.ceafb5e4/?me_id=1212353&item_id=10021670&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/506e6211.018cdedc.506e6212.5454fb85/?me_id=1360636&item_id=10000179&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fchatsuminosato%2Fcabinet%2F06675372%2F07323170%2Fimgrc0090721221.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント