お茶屋さんで見かけることがある【かぶせ茶】

かぶせ茶って、何ですか?

という疑問にお答えします。

かぶせ茶とは、、煎茶です

現在は栽培方法も確立され、緑茶の一つとして数えられていますが、基本は煎茶です。

お茶屋さんでも煎茶として売られていることが多いです。

ただ、煎茶なのかかぶせ茶なのかを明確に知っていることは、お茶を選ぶ上で非常に重要であるため、今日はその違いを知ってください。

今日のお話

それでは行きましょう。

かぶせ茶とは

かぶせ茶とは

かぶせ茶は鹿児島県や三重県で多く生産される緑茶の一つです。

玉露や抹茶の栽培方法を煎茶に応用して作られました。

昭和の時代に、お茶の流通に勢いがなくなった時期に広まりました。

その時期の打開策として、煎茶の味をよくするために生まれました。

実は、深蒸し煎茶も同様にお茶の流通量回復のための打開策から生まれました

煎茶に覆いをかけて栽培したもの

かぶせ茶は、煎茶に約1週間覆いを被せて栽培したお茶になります。

覆いを被せて遮光することで、うまみ成分であるテアニンを葉に蓄積させることが出来ます。

玉露や抹茶と原理は同じです。

玉露との違い

栽培中の遮光の期間が違う

遮光の期間の違いにより、テアニン含有量が違ってくる。

味も香りも、玉露とは全く異なります。

淹れ方

かぶせ茶の淹れ方は2つ

手順A

1.お湯を沸かす

2.急須に茶葉2gを入れる

3.お湯を70℃まで冷ます

4.急須の半分ぐらいまでお湯を入れる

5.1分待ち、湯呑に注ぐ

手順B

1.お湯を沸かす

2.急須に茶葉2gを入れる

3.お湯を85℃まで冷ます

4.急須の半分ぐらいまでお湯を入れる

5.45秒待ち、湯呑に注ぐ

※かぶせ茶はうまみが強く出るため、茶葉は2g~3g程度で淹れます。

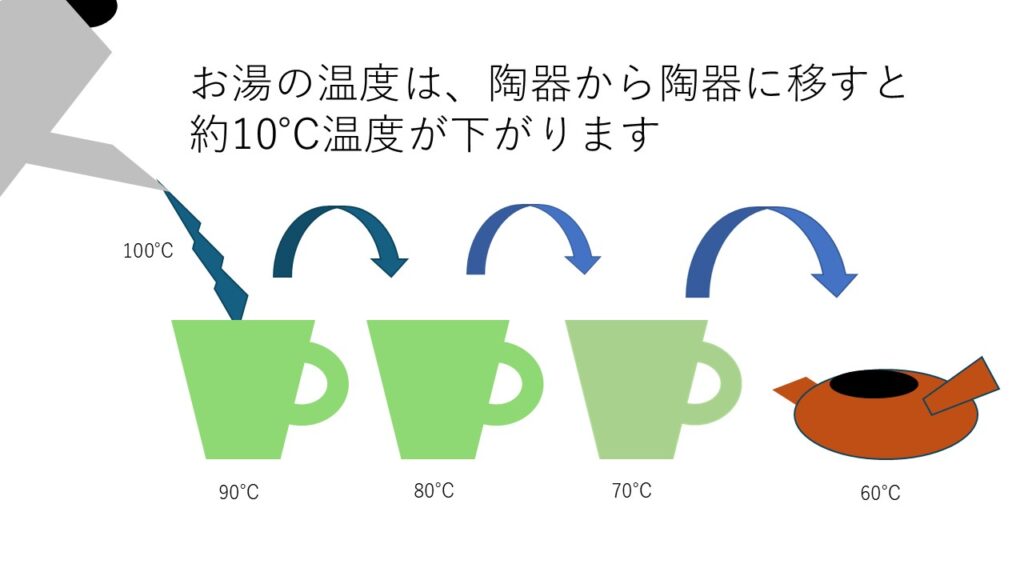

お湯の温度調整

お湯を常温の陶器に入れると約10℃温度が下がります。

この工程を繰り返すことで、お湯の温度を早く下げることが出来ます。

上の図を参考にお湯の温度を下げていくと時間短縮になります。

温度次第で煎茶にも玉露にもなる

かぶせ茶はテアニンの含有量が煎茶よりも多くなります。

よって、うまみを引き出すために低温のお湯で淹れること玉露に近い味わいになります。

また、カテキン、カフェイン含有量が少なくなるため、温度が高めで淹れても渋く苦くなりにくいというメリットがあります。

好みに合わせて淹れ分けることで幅広い楽しみ方ができる、極端なところはかぶせ茶の面白いところです。

水出し冷茶もお勧め

かぶせ茶はテアニンが豊富であるため、とにかく甘いが強いです。

その甘みを最大限に活かすことが出来るのが水出し冷茶です。

手順

1.お茶ボトルに10gの茶葉を入れる

2.冷蔵庫に一晩おく

水出し冷茶は非常に簡単にできるため、お勧めです。

低温で抽出することで、カフェインがほとんど抽出されないので、寝る前に飲んでも大丈夫です。

約3時間ほどの抽出で飲めるようになってくるので、夜飲まれる際は夕方から準備しておくとちょうどいいです。

あわせて読みたい

広義の煎茶とは

かぶせ茶は

かぶせ茶は煎茶として販売されることが多いお茶です。

しかし、厳密に言うと栽培方法の違いから煎茶とは異なります。

かぶせ茶の他に、深蒸し煎茶も【煎茶】と呼ばれることが多いです。

商品の名目上や、一般的な呼び名として煎茶と呼ばれるのですが、定義としては煎茶から逸脱しています。

なので、かぶせ茶も、深蒸し煎茶も正確には煎茶とは異なります。

普段あまり気にするところではありませんが、栽培方法や製法が異なってくるため、本来の煎茶の味を知りたいという方は、かぶせ茶や深蒸し煎茶ではないということを覚えておきましょう。

お茶が売れなくなった時代の試行錯誤

かぶせ茶はお茶が売れなくなった時期の打開策として広まりました。

お茶農家の知識と技術で、玉露の栽培方法を応用してのことでした。

昭和の時代、全国的にお茶の消費量が減少した時期があります。

理由としては、生産量の多くを占める平野地帯のお茶は渋くて飲みにくいというものでした。

こういった理由から、全国的に消費量の減少の打開策として煎茶の味を良くしようと行われたのです。

かぶせ茶の他にも、深蒸し煎茶もその理由で誕生しました。

これは静岡県で多く上がった渋味が強いお茶の打開策として、お茶をまろやかにするために考案された方法です。

こうした努力もあって、以前よりもお茶が飲まれるようになり、種類としてもバラエティ豊かになりました。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

かぶせ茶のこと、少しは知っていただけましたでしょうか。

煎茶の一種で、味の違う煎茶と思っていただくのが一番簡単です。

うま味がとっても上品なお茶なので、是非飲んでみてください。

それではよきティーライフを。

お茶の福袋

コメント